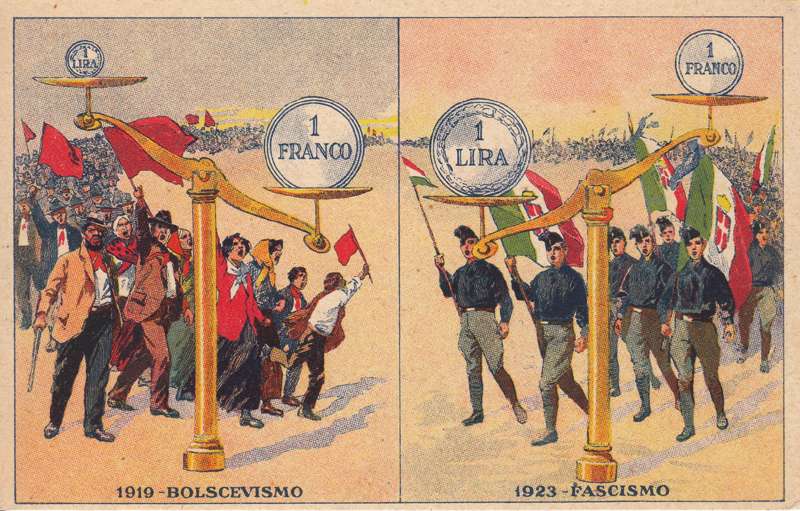

Esattamente cento anni fa, il 10 giugno 1924, il deputato socialista Giacomo Matteotti venne sequestrato e ucciso da una squadra fascista, in seguito identificati come i membri della polizia politica: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo. La scomparsa del parlamentare e la successiva scoperta del suo cadavere, avvenuta casualmente la mattina del 16 agosto a Riano, nella macchia della Quartarella, fuori Roma, suscitarono indignazione in tutto il Paese: Mussolini fu additato da più parti come il responsabile del delitto e per un momento parve persino che il fascismo, andato al potere meno di due anni prima, fosse sul punto di crollare.

Per capire perché il Capo del Governo avesse ordinato l’omicidio di un deputato dell’opposizione bisogna tornare indietro a qualche settimana prima del fatale 10 giugno. Il 6 aprile 1924 si erano svolte le elezioni parlamentari che di fatto furono le ultime multipartitiche fino a quelle che si sarebbero svolte il 2 giugno 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale e il crollo del regime fascista. La nuova legge elettorale approvata nel novembre 1923, nota come Legge Acerbo, dal nome del sottosegretario alla presidenza del consiglio Giacomo Acerbo che ne redasse il testo, prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza per cui alla lista che avesse ottenuto almeno il 25% del consensi sarebbero spettati i due terzi dei seggi alla Camera (ricordiamo che allora il Senato era di nomina regia).

Mussolini, divenuto Capo del Governo in seguito alla Marcia su Roma (ottobre 1922) si presentò alle elezioni alla guida della cosiddetta Lista Nazionale, conosciuta anche con il soprannome di “Listone”. Ne facevano parte, oltre ad esponenti fascisti e nazionalisti, anche liberali di destra come gli ex presidenti del consiglio Vittorio Emanuele Orlando e Antonio Salandra, oltre ad ex appartenenti al partito popolare. L’opposizione , o meglio le opposizioni invece giunsero all’appuntamento elettorale divise tanto che alla fine si contarono ben sette liste liberali, quattro liste democratiche, due socialiste, due liste autonomiste e una lista ciascuna per popolari, comunisti, repubblicani ed agrari.

Le consultazioni elettorali furono tuttavia libere soltanto sulla carta venendo segnate da violenze di ogni tipo: un candidato socialista, Antonio Piccinini, fu ucciso, mentre altri candidati di sinistra furono picchiati e feriti,. Ovunque le squadracce in camicia nera impedirono lo svolgimento di comizi dell’opposizione e l’affissione dei manifesti di liste avversarie. In diversi seggi i fascisti sabotarono le operazioni di voto di fatto annullandone la segretezza. Con questi sistemi, e grazie ai consensi raccolti dai loro fiancheggiatori conservatori, Mussolini e la sua Lista raccolsero il 65% dei voti ottenendo in virtù della legge Acerbo ben 356 seggi cui bisogna sommare i 19 conquistati dalla Lista nazionale bis, creata appositamente per togliere ulteriori rappresentanti alle opposizioni.

Di fronte alle ripetute e palesi illegalità commesse dai fascisti osò levarsi la voce del deputato socialista Giacomo Matteotti. Classe 1885, originario di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, Matteotti proveniva da un’agiata famiglia originaria del Trentino. Nonostante le sue origini, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1903 ad appena diciott’anni, il giovane Giacomo divenne presto una figura di spicco del locale movimento socialista. Convinto antimilitarista, svolse un’intensa propaganda a favore della neutralità nel primo conflitto mondiale al quale non prese parte in quanto unico figlio superstite – i fratelli Matteo e Silvio erano morti ancora giovani di tisi – di madre vedova. il suo attivismo contro la guerra gli costò l’allontanamento dal Polesine per tre anni e il confino in una zona montagnosa nei pressi di Messina. Nel 1916 sposò la poetessa romana Velia Titta. Lei avrebbe voluto sposarsi in chiesa ma acconsentì a che le nozze fossero celebrate con il solo rito civile come richiesto da Giacomo. Dall’unione nasceranno tre figli, Gianmatteo, Gianmarco – entrambi partigiani e poi deputati socialisti – e Isabella. Tre anni dopo il matrimonio Matteotti fu eletto per la prima volta alla Camera nel collegio di Ferrara, venendo confermato nelle successive tornate elettorali del 1921.

Nel 1924 Matteotti si candidò per la terza volta, venendo nuovamente eletto. Il suo partito, il PSU, il partito socialista unitario, formazione della sinistra riformista guidata da Filippo Turati, raccolse il 5,9%, risultando la seconda forza di opposizione dietro al Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, che ottenne il 9% dei suffragi. In seguito alle agitatissime consultazioni del 6 aprile, al momento di convalidare le decisioni della Giunta delle elezioni, diversi parlamentari di minoranza segnalarono proteste per le modalità di voto in alcune circoscrizioni. Giacomo Matteotti, insieme agli onorevoli Enrico Presutti (Partito Liberale) e Arturo Labriola (Partito Socialista Riformista) presentarono allora la richiesta per il rinvio degli atti alla Giunta. Successivamente, il 30 maggio 1924, Matteotti prese la parola nel corso di una seduta alla Camera per denunciare i brogli e le illegalità verificatesi nel corso delle precedenti elezioni. Al termine del suo intervento, continuamente interrotto dalle urla e dagli schiamazzi dei deputati fascisti, Matteotti si rivolse ai compagni di partito dicendo «Io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me». Parole che si riveleranno tristemente profetiche.

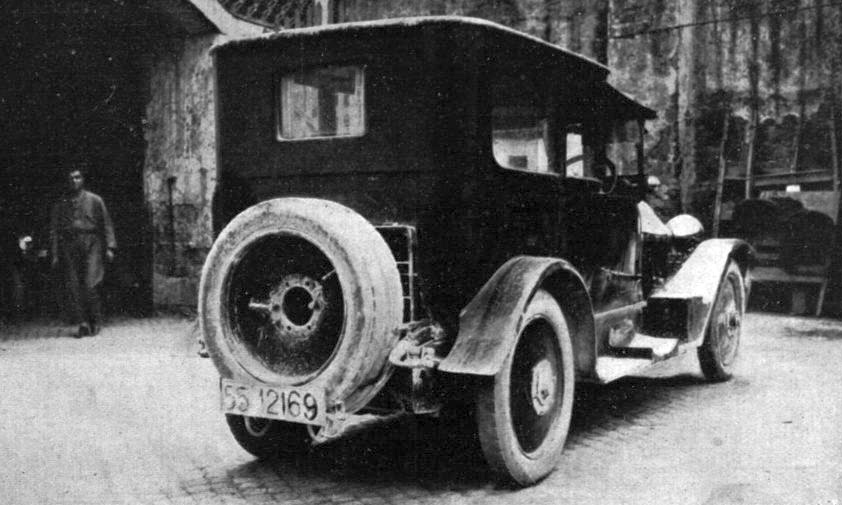

Pochi giorni dopo aver pronunciato il suo intervento, il 10 giugno, Giacomo Matteotti uscì dalla propria residenza romana situata in via Pisanelli, nel quartiere Flaminio, per recarsi a Montecitorio. Erano passate da poco le quattro del pomeriggio. Il deputato scelse di incamminarsi lungo via Flaminia per poi raggiungere il Corso attraverso gli archi di Porta del Popolo, decise invece di percorrere il lungotevere Arnaldo da Brescia. Stando al racconto di due ragazzini che assistettero al rapimento, proprio lì era ferma una Lancia Kappa di colore blu sulla quale si trovavano i sequestratori, cinque in tutto, capeggiati da Amerigo Dumini. Non appena Matteotti passò loro vicino due di questi tentarono di afferrarlo ma il deputato reagì prontamente cercando di divincolarsi dalla presa degli assalitori finché, colpito violentemente alla nuca, non venne fu sopraffatto e caricato di peso sulla vettura che partí a tutta velocità verso Ponte Milvio.

Prima che la portiera si chiudesse comunque Matteotti riuscì a gettare fuori il suo tesserino da parlamentare nella speranza che fosse notato da qualche passante. Sembra che all’interno della vettura scoppiò una rissa furibonda e che, non riuscendo a tenerlo fermo, Giuseppe Viola estrasse il coltello e vibrò una pugnalata a Matteotti sotto l’ascella e al torace provocandone la morte dopo una lenta e dolorosa agonia. A questo punto la squadraccia iniziò a vagare senza meta per la campagna romana fino a raggiungere verso sera la Macchia della Quartarella, nel comune di Riano, a circa 25 km dalla capitale. Qui scavarono una buca in fretta e furia con il cric dell’auto e vi seppellirono il corpo senza vita di Matteotti dopo averlo piegato in due. Rientrati a Roma gli assassini informarono di quanto avevano compiuto il direttore del Corriere italiano Filippo Filippelli, che aveva prestato a Dumini l’auto con la quale era stato rapito Matteotti, oltre al Capo della Polizia, Generale Emilio De Bono, uomo molto vicino a Mussolini nonchè quadrumviro della Marcia su Roma.

La mattina del giorno successivo Velia Matteotti, preoccupata dalla prolungata assenza del marito, decise di avvisare i suoi più stretti compagni di partito tra cui Filippo Turati e Giuseppe Emanuele Modigliani, che la sera dell’11 giugno denunciò la scomparsa di Matteotti al questore Cesare Bertini, già messo al corrente dell’accaduto da De Bono. Nel pomeriggio di giovedì 12 giugno la notizia della scomparsa di Matteotti divenne di pubblico dominio.

Grazie alla testimonianza di Ester Erasmi e del marito Domenico Villarini – che, insospettiti da strani movimenti avvenuti la sera prima, si erano annotati la targa – venne individuata l’auto e si poté risalire a Filippelli che venne arrestato in Liguria nel corso di un tentativo di fuga in Francia. In breve tutti i rapitori furono identificati e arrestati. Nel corso degli interrogatori Albino Volpi confermò l’assassinio del deputato e raccontò che durante la lotta nell’abitacolo Matteotti pronunciò la famosa frase: «Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non l’ucciderete mai!». Tuttavia dopo pochissimo – e su ordine diretto di Mussolini – l’incarico venne tolto al magistrato Mauro Del Giudice e le indagini vennero fermate. Lo stesso Mussolini – che era perfettamente a conoscenza dei fatti in quanto informato la sera stessa del delitto – il 13 giugno era intervenuto alla Camera nel tentativo di rassicurare l’aula sull’accaduto, ma le opposizioni in segno di protesta diedero inizio all’astensione dai lavori parlamentari.

Approfittando di ciò il Capo del Governo, con la complicità del Presidente dell’assemblea Alfredo Rocco, fece aggiornare i lavori della Camera sine die. Seguì la rinuncia da parte di Mussolini al Ministero dell’Interno, che venne assegnato a Luigi Federzoni mentre il sottosegretario Aldo Finzi fu costretto alle dimissioni assieme al Capo della Polizia De Bono. Intanto il 16 agosto, a oltre due mesi dalla sua scomparsa, venne ritrovato il cadavere di Matteotti. La macabra scoperta venne effettuata da Ovidio Caratelli, brigadiere dei Carabinieri in licenza. Lo stato del corpo era tale da risultare irriconoscibile. Fu pertanto convocato il dentista che aveva in cura Matteotti per procedere all’identificazione attraverso gli interventi sulla dentatura. Il 19 giugno la salma di Matteotti partì in treno da Monterotondo in direzione di Fratta Polesine dove furono celebrate le esequie che si svolsero con la partecipazione commossa e numerosa della popolazione locale.

La vedova di Matteotti scrisse al ministro Federzoni chiedendo espressamente che durante il trasporto del cadavere del marito e del funerale non fossero presenti esponenti del partito fascista o della milizia: «Chiedo che nessuna rappresentanza della Milizia fascista sia di scorta al treno: nessun milite fascista di qualunque grado o carica comparisca, nemmeno sotto forma di funzionario di servizio. Chiedo che nessuna camicia nera si mostri davanti al feretro e ai miei occhi durante tutto il viaggio, né a Fratta Polesine, fino a tanto che la salma sarà sepolta […] Se ragioni di ordine pubblico impongono un servizio d’ordine, sia esso affidato solamente a soldati d’Italia.»

L’assassinio di Matteotti generò in tutta Italia un’ondata di sdegno e condanna che parve minacciare di travolgere Mussolini e con lui il fascismo. Anche se i mandati diretti dell’omicidio non vennero individuati con certezza infatti, il Paese capì che il delitto era il risultato di una pratica ormai consolidata di violenze e impunità di cui i soli responsabili erano Mussolini e i suoi seguaci. Il fascismo, che fin lì era apparso inattaccabile, si trovò improvvisamente isolato. Divise e distintivi del fascio sparirono da un giorno all’altro mentre i giornali di opposizione incrementarono le vendite. Si trattò tuttavia soltanto di un breve interludio. I partiti di opposizione, drasticamente ridimensionati numericamente dalle elezioni non avevano la possibilità di mettere in minoranza il governo né tantomeno di affrontare una prova di forza sul piano della mobilitazione di piazza. A peggiorare le cose occorre aggiungere la frammentazione tra i partiti antifascisti testimoniata dal rifiuto della proposta avanzata dai comunisti di indire lo sciopero generale.

La sola iniziativa concreta messa in atto dai partiti di opposizione fu quella di astenersi dai lavori parlamentari finché non fosse stata ripristinata la legalità costituzionale. Fu questa la cosiddetta “secessione dell’Aventino”, così chiamata per analogia con la protesta attuata nell’Antica Roma dalla plebe contro i soprusi del patriziato. Benché tale condotta avesse un alto valore morale essa ebbe nei fatti scarsa efficacia pratica. In altre parole i deputati “aventiniani” si limitare ad agitare di fronte al Paese una “questione morale” nella speranza – purtroppo rivelatasi vana – di un intervento del Re. Vittorio Emanuele III infatti si guardò bene dal destituire Mussolini, il quale, come abbiamo visto, non esitò a sacrificare alcuni dei suoi collaboratori più compromessi con il delitto Matteotti riuscendo a riguadagnare l’appoggio dei fiancheggiatori conservatori del fascismo.

Così nel giro di pochi mesi l’ondata antifascista rifluì. Mussolini, premuto dai fascisti più intransigenti e forze dell’appoggio del sovrano, decise di contrattaccare. Il 3 gennaio 1925 di fronte alla Camera dei Deputati, il capo del governo pronunciò un minaccioso e arrogante discorso nel quale si assunse la responsabilità “politica, morale e storica” dell’omicidio di Matteotti. Nei giorni immediatamente successivi un’ondata da arresti, perquisizioni e sequestri si abbatté sui partiti di opposizione e sui loro organi di stampa. Con il discorso del 3 gennaio il fascismo gettava la maschera trasformandosi in dittatura, consolidatasi tra la fine del 1925 e il 1926 con il varo delle cosiddette “leggi fascistissime” attraverso le quali venne cancellata ogni traccia di democrazia nella vita politica italiana.