Le commemorazioni spesso permettono di ricordare in un solo momento personaggi legati a mondi apparentemente diversi, ma che sono stati uniti per quasi tutta la vita l’uno all’altro, incontrandosi e scontrandosi. Momenti che hanno forgiato la vita di ciascuno, ma che hanno finito con l’influenzare anche quella dell’altro. Quest’anno in particolare si commemora l’inizio dell’attività pubblica di due grandi personalità, due personaggi che hanno costruito la politica europea e mediterranea di buona parte del XVI secolo. Nel 1520 infatti convivono l’ascesa al trono l’imperatore Carlo V, ma anche del sultano ottomano Solimano I, detto il Magnifico.

Una grande figura, quella di Solimano. Un uomo forse più noto negli odierni stati che furono parte del suo impero, ma la cui fama lo ha reso famoso e centrale anche in tutta l’Europa occidentale. Un uomo che spesso è conosciuto solo, se pur correttamente, come generale, vincitore di diverse campagne nel Nord Africa, in Medio Oriente e soprattutto in Ungheria e nei Balcani, che porterà l’ Impero Ottomano a raggiungere quasi la sua massima espansione. L’importanza e il peso da lui dato a questa parte del suo operato è dimostrata sia dalla sua partecipazione personale a gran parte delle sue campagne, sia alla sua stessa morte, non avvenuta sotto le ricche cupole del Topkapi, ma nella sua tenda all’assedio di Szigetvár, in Ungheria.

Un elemento che però non è l’unica faccia di questo grande uomo del suo tempo. Solimano fu infatti anche un fine politico, su fronti diversi. Dimostrò infatti grandi capacità nel rapporto con i pirati barbareschi del Maghreb, che gli permisero di essere riconosciuto come signore da questi principi mercanti, che si erano sempre garantiti ampia libertà di movimento. Seppe intervenire efficacemente nei Balcani anche con oculata diplomazia, sostenendo i vassalli valacchi e transilvani o gli alleati polacchi e tedeschi e limitando, attraverso candidati importanti come Giovanni Zapolya, il predominio asburgico sull’Ungheria. Seppe anche entrare nel grande gioco della politica mediterranea attraverso l’alleanza, mai completamente celata, con i cristianissimi re di Francia, ben testimoniata dal soggiorno della flotta ottomana nel porto di Tolone nel 1543, oppure tramite il complesso rapporto con la Repubblica di Venezia, tra conflitti e collaborazioni economiche, come la compagnia commerciale con componenti della corte ottomana per donare una grandiosa tiara al sultano.

Solimano non fu però soltanto un militare e un giocatore della diplomazia mondiale. Il sultano, noto in Europa come il Magnifico in onore del suo ruolo internazionale, è noto in Turchia però come Suleyman al Kanuni, letteralmente Solimano il Legislatore. Solimano infatti seppe essere anche un fino politico anche come amministratore, capace, sulla linea bizantina di Giustiniano, creatore del Canone (Corpus Iuris Civilis), di operare un’accurata analisi e armonizzazione delle sentenze e dei decreti imperiali, rendendo così il corpus pienamente chiaro e unitario e quindi esportabile su tutto il territorio dell’Impero. Un grande impegno in cui venne coadiuvato dallo storico Chelalzade Mustafa e il giurista Ebusuud Efendi. Questo dimostra anche la capacità di Solimano nella scelta e nella valorizzazione delle personalità che andarono nel corso del suo regno a ricoprire ruoli nella burocrazia del regno, capace di utilizzare strumenti o consuetudini già in essere nel mondo ottomano, come il devshirme (la raccolta di bambini cristiani portati a Costantinopoli e che, formati, divenivano poi giannizzeri o membri della corte) e di ricavarne il meglio, portando all’interno dell’amministrazione e del diwan, ossia il consiglio di governo, come Ibrahim Pasha Pargali, Rustem Pasha, Mehmet Pasha Sokollu o anche l’architetto Sinan.

Una figura, quella di Solimano, interessante anche per le azioni che coinvolsero la sua sfera più intima e familiare, capaci di segnare il suo tempo, ma anche di avere conseguenze anche dopo la sua morte. Solimano in particolare ebbe due favorite, Mehidevran e Hurrem, una dopo l’altra, che gli diedero molti figli. L’elemento innovativo riguardò in particolare la seconda che, dopo essersi liberata della presenza della prima, divenne un punto di riferimento fortissimo per il padishah. Hurrem Sultan, nota in Occidente come Roxelana, infatti, passò nel giro di pochi anni attraverso le sue capacità e Solimano da semplice concubina dell’harem non solo al ruolo di Haseki, ma nel 1534 a sposare il sultano, divenendo moglie ufficiale. Una posizione di prim’ordine, che portò la sultana sia ad influenzare la successione al trono, favorendo prima il figlio Mehmet e poi Selim, ma anche ad assumere un ruolo politico di primo piano, con contatti diretti sia con gli ambasciatori che con gli stessi sovrani, come re Sigismondo II Augusto di Polonia. Una posizione nuova, fino a quel momento appannaggio delle Valide Sultan (Regine madri), che rimarrà un modello per le successive mogli, come Nur Banu, moglie di Selim II e Safiye Sultan, haseki di Murad III.

In ogni caso Solimano non fu soltanto un uomo di stato e un guerriero. Il Sultano fu anche mecenate protettore di artisti e letterati nonché uomo di cultura e poeta egli stesso. Solimano infatti, seguendo una tradizione già in voga tra i predecessori, componeva poesie sia in turco che in persiano, cimentandosi in opere di carattere sia profano che religioso assumendo come da tradizione, un nome d’arte ossia Habibi, l’Amante. Accanto al sostegno alla letteratura, la figura di Solimano fu centrale anche per il resto del mondo delle arti, coinvolto, nella più forte tradizione turca e musulmana, sia nelle arti maggiori sia nelle arti che definiremmo applicate, che spaziano dalla grafica alla ceramica, dall’oreficeria e metallurgia all’arte tessile, del tappeto e del legno.

Tuttavia fu in ambito architettonico che Solimano si dimostrò particolarmente prolifico di commissioni, coadiuvato in questo sia dalla sua famiglia, ma anche dai membri del suo governo. Gli interventi del Sultano spaziano da Costantinopoli alla vecchia capitale ottomana Adrianopoli (l’odierna Edirne) fino a Damasco e Gerusalemme. Alla diretta committenza del sovrano si devono in particolare il monastero di Solimano a Damasco, sede di una confraternita sufi e luogo di ristoro per i fedeli durante l’hajj (il pellegrinaggio rituale a La Mecca) così come il restauro della moschea di Omar a Gerusalemme (la cupola della Roccia) e le possenti mura che circondano tutt’oggi il centro monumentale della città. Nella sua capitale invece si devono a lui diversi interventi, sia di tipo urbanistico, come acquedotti e strade, che di tipo monumentale, come la moschea monumentale nota come Şehzade Camii (“Moschea del Principe”), eretta in ricordo del figlio primogenito Mehmet, prematuramente scomparso. L’impronta di Solimano è evidente anche nella struttura del palazzo imperiale del Topkapi, dove il sovrano ordinò massicci ampliamenti con la costruzione di alcuni spazi interni, del quartiere delle donne e delle grandi cucine.

Nella sua opera di costruttore Solimano si avvalse della collaborazione di diversi architetti e ingegneri tra cui Acem Alisi, arrivato a Costantinopoli da Tabriz e autore della Selimiye e dell’harem del Topkapi. Quello che segnò di più la sua epoca fu però Mi’mār Sinān, un cristiano ortodosso di origine greca o forse armena convertitosi all’Islam. Reclutato come giannizzero, la sua carriera fiorì proprio all’interno di quel corpo, seguendo le principali campagne sultaniali nei Balcani, nell’Iran occidentale e a Baghdad, apprendendo l’arte probabilmente specializzandosi nel corpo del genio come esperto nella costruzione di fortificazioni, macchine d’assedio e ponti, come quello edificato sul fiume Pruth, in Romania. Nominato Architetto Reale dal 1538, Sinān rimase in carica fino alla morte nel 1588. La sua carriera quindi anche dopo la morte del suo signore Solimano, proseguendo sotto i suoi successori Selim II e Murad III con l’edificazione di altri capolavori come la moschea Selimiye ad Adrianopoli (odierna Edirne) e il ponte di Mehmed Paša Sokolović sulla Drina a Višegrad nell’attuale Bosnia Erzegovina, reso celebre romanzo Il ponte sulla Drina, scritto negli anni quaranta da Ivo Andrić, poi vincitore del premio Nobel per la letteratura.

Le figure di Sinān e di Solimano furono quindi molto legate, soprattutto dopo che l’Architetto Reale divenne di fatto l’unico realizzatore dei progetti edilizi del Gran Signore. Un monumento in particolare li unisce ancora più di altri e nonostante non venga considerato la massima espressione del genio dell’architetto, è ancora oggi un simbolo sia dell’impronta di Solimano sulla sua capitale e delle abilità di Sinān in tutte le fasi della costruzione, dalla progettazione all’organizzazione del lavoro. Tale monumento è il complesso della Suleymaniye Camii, la “Moschea di Solimano”, che troneggia nel centro monumentale di Istanbul, affacciato sul Corno d’Oro.

L’edificio fu commissionato da Solimano nel 1550, scegliendo come collocazione la quinta collina di Costantinopoli, posta circa a metà del corso del Corno d’Oro e fronteggiante il quartiere europeo di Galata.

Anche se comunemente è riconosciuta come moschea, la Suleymanye non s’identifica solamente con l’edificio di culto. Essa infatti appare piuttosto come come un complesso (“Kulliye”), in quanto accanto mosche vera e propria vennero realizzati tutta una serie di edifici sussidiari come madrase (scuole coraniche), hammam (bagni pubblici), ospedali e ricoveri per poveri e pellegrini, imaret (cucine per i bisognosi e per le persone collegate alla moschea), caravanserragli e botteghe, necessari anche per parte del sostentamento economico del complesso.

Il progetto, probabilmente ideato l’anno precedente, si concluderà tra il 1557 e il 1559, con il completamento degli ultimi dettagli. Un tempo ridotto, se si pensa che questo è il più esteso complesso di questo tipo su territorio turco, della cui lunghezza però lo stesso sultano sembrò lamentarsi in alcune occasioni. La composizione mostra in particolare aspetti importanti, che pongono la Suleymanye in continuità con il passato cittadino e allo stesso innovativa, simbolo di un’ideologia che si manifesta in vari modi, sia simbolici che materiali. La moschea infatti mostra riferimenti a caratteri comuni dell’edilizia ottomana, che Sinan perfezionò, che risentono in particolare dell’integrazione dell’edificio con l’ambiente e le caratteristiche naturali e artificiali del loro contesto.

La moschea sorge infatti su di una collina, che degrada verso il bazar egiziano e il Corno d’oro. Prendendo spunto dal complesso a corte quadrangolare di Mehmet II Fatih, Sinan dispose gli edifici sussidiari su più livelli scalari, distinti ma uniti da un grande giardino, di cui rimane poco, che raccordava questa serie di padiglioni, il profumo dei cui fiori si diceva si propagassero dalle finestre della parete della qibla, sede del mihrab, all’interno della moschea.

Cornelius Gurlitt nel 1912.

Tra di essi cinque madrase, come i pilastri della fede, di cui una (costruita postuma) dedicata ad anziani dottori coranici. Accanto ad essa un caravanserraglio, botteghe, un ospedale, un grande imaret e un hammam, ancora oggi funzionante. Tale disposizione rendeva ancora più aggettante la moschea vera e propria, costruita su di una piattaforma rialzata e preceduta da un porticato rettangolare su colonne. Tale posizione preminente la rendeva centro visivo da molti punti della città, sia nella Costantinopoli storica sia dal quartiere europeo di Galata, che la fronteggia. Luogo privilegiato rimane comunque il corso del Corno d’Oro, come si è detto fondamentale via di commercio, sede dell’arsenale e centro di cerimonie.

A questa geografia fisica seguiva quella antropica, con un’attenzione sia ai luoghi di transito, come i bazar cui erano collegate, sia alla topografia cerimoniale, che i sultani andarono a definire nel corso del tempo.

Nella morfologia di Costantinopoli in particolare si vennero a definire due percorsi preferenziali, uno terrestre e l’altro acquatico. Il primo, partendo dal palazzo di Topkapi, seguiva l’antica Mese bizantina, la via monumentale dei Fori costantinopolitani, per poi volgersi a nord fino alla porta di Edirne, e da lì fino al quartiere di Eyup, importante perché sede della tomba del santo omonimo, seguace del profeta Muhammad e morto nell’assedio arabo di Costantinopoli. L’altro invece si concentrava sul golfo del Corno d’Oro, raggiungendo Eyup via nave. Un itinerario fondamentale per la corte ottomana, tanto da essere percorso in momenti simbolici fondamentali, tra cui quella centrale dell’intronizzazione dei nuovi sultani, che prevedeva che i nuovi sovrani facessero un solenne pellegrinaggio al santuario.

La Suleimanyie aggiunse a questi aspetti anche suoi elementi peculiari, che divengono con Solimano elementi ricorrenti dell’architettura ottomana. La Kulliye assunse infatti un importante valore politico e religioso. La costruzione della moschea infatti andò a rappresentare la forma del potere e dello stato ottomano.

In esso la disposizione degli spazi, in particolare in rapporto con la moschea, configurava la struttura gerarchica e piramidale che si andava consolidando dal Cinquecento, con al centro naturalmente la figura del sovrano, che si identificava con il cuore sacrale del complesso. A rafforzare tale linea la moschea di Solimano definì un elemento ricorrente, che identificava gli edifici di pertinenza sultaniale con la costruzione di due o più minareti, relegando le altre moschee, anche quelle visirali, a un solo. A questo faceva seguito una panoramica religiosa. In base ad essa i sultani, e Solimano in particolare, spinsero per lo sviluppo di una nuova identità musulmana e sunnita della capitale, con la costruzione di vari complessi sparsi per la città. Tale elemento identitario si deve forse, più che ad una prospettiva religiosa, alla volontà politica di porsi a capo del mondo sunnita, in contrapposizione al mondo persiano safavide sciita e in concorrenza a tutte quelle realtà mediorientali di recente conquista, in special modo quelle turche.

L’edificio combina due aree rettangolari e di pari volumetria. Sul fronte un ampio porticato, aperto da finestre sagomate all’esterno e sorretto, su tutti e quattro i lati, da colonne antiche, originarie per la maggior parte dall’Ippodromo di Costantinopoli ma che provengono anche da altre località, tra cui Izmit, l’antica Nicomedia. Un elemento, questo, che fa pensare sia al potere imperiale bizantino, di cui i sultani si consideravano legittimamente successori, sia al grande lustro che anche nel mondo ottomano avevano le rovine antiche, così come la loro riproposizione formale, come i capitelli realizzati con le muqarnas. Il primo elemento sembra sostenuto anche dalla scelta di porre colonne di porfido rosso sul lato dell’ingresso principale. A completare il portico, voltato a cupole, vi sono i quattro minareti della moschea e una fontana, al suo centro. Tali elementi, apparentemente usuali in una moschea, assumono qui significati particolari. Da una parte la fontana, usualmente dedicata alle abluzioni rituali, è qui caratterizzata da un complesso sistema idraulico e destinata a dissetare i visitatori, segno della volontà del sultano di creare un ambiente sobrio, mentre una fonte rituale fu collocato sotto i portici. Altrettanto valore simbolico assumono i minareti. Come si è detto dall’età di Solimano il loro numero assume un valore politico che distingue le moschee sultaniali o simili da quelle sovvenzionate da privati cittadini. Si è rilevato anche il possibile significato numerico dei minareti e delle balconate che lo caratterizzano. Essi starebbero ad indicare Solimano come il quarto sultano residente a Costantinopoli e decimo sultano della dinastia ottomana.

Cuore del complesso è naturalmente la sala di preghiera, che si organizza però in più spazi. Il modello della pianta della moschea è ripreso dalla chiesa voluta dall’imperatore Giustiniano, convertita dagli Ottomani in moschea, di Santa Sofia. Questa decisione venne presa da Sinan per provare ad eguagliare la perfezione tecnica di Santa Sofia, adattandola poi alle esigenze di moschea. Sinan tuttavia rielaborò il suo disegno, lavorando in particolare sul gioco di volumi e forme geometriche, sugli equilibri statici dei vari elementi e sull’armonia, aiutata dai rapporti proporzionali, tra i singoli pezzi di questa costruzione, portando in definitiva ad una costruzione semplice, luminosa e sobria, poco dipendente da un ricco decoro, oltre che una perfetta lettura della sua spazialità sia dall’interno che dall’esterno. Un elemento che si intravede anche nella scelta del luogo. Oltre agli aspetti già osservati, Solimano volle creare la sua moschea sul luogo dell’antico Capitolium bizantino, sul quale era stato costruito da Mehmet II un primo palazzo con il serraglio, rimasto in uso fino agli anni Quaranta del Cinquecento, quando fu colpito da un incendio. Il palazzo restaurato fu fatto comunicare con il nuovo edificio attraverso una porta realizzata ex novo in asse.

La sala si struttura su di un vano centrale coperto dalla cupola sorretta da quattro pilastri sagomati. Le spinte della cupola sono quindi equilibrate, sui lati nord e sud, da semicupole, suddivise ognuna all’interno in tre parti, due semicircolari e una piana, in corrispondenza della porta e della nicchia del mirhab, che indica La Mecca. I lati est e ovest invece sono chiusi nella parte superiore da un muro pieno, ricco di finestre, mentre nella parte inferiore si apre su di un corridoio voltato a cupole che, proseguendo anche alle spalle dei pilastri, comunica con la sala attraverso un colonnato a tre fornici i cui archi, sia lungo le pareti, sia in corrispondenza delle aperte, si reggono ancora una volta su colonne antiche, in particolare su quattro colonne in granito rosso importate da Alessandria e Baalbek, in Libano. Il rosso e la loro provenienza volevano forse ricordare il profilo imperiale del suo fondatore e la grandezza del suo impero.

Tale armonia interna si rispecchia quindi all’esterno sulle quattro facciate, caratterizzate da un andamento piramidale di cupole. Sul lato del portico ad esempio le cupolette che coprono i lati del cortile portano l’occhio dell’osservatore a salire, incontrando le cupole angolari, le nicchie e, al centro, l’esedra principale. La visuale ascende quindi alla grande cupola centrale, accompagnata però da altri due cupolini, vero capolavoro di Sinan. Essi infatti non coprono spazi reali, ma sono l’elegante conclusione dei pilastri interni, che sarebbero stati in altro modo un elemento disarmonico e irrisolto. Un andamento simile si trova invece sui lati ovest ed est dove, partendo da un grazioso colonnato ad archi alternati al piano terreno, l’ascensione avviene sia attraverso grandi archi rilevati al piano più basso, di cui quello centrale più grande, e dal grande arco di scarico al piano superiore, definito con una modanatura scalare.

Elemento incongruo in questa moschea, rispetto a quelle ideate dai predecessori di Solimano, è la mancanza delle cosiddette tabhane. Esse erano sale voltate che si collocavano ai due lati della sala di preghiera. Questo ha però non solo un valore strutturale, ma soprattutto ideologico. Le tabhane erano infatti parti legate alla presenza in quella sede di una confraternita sufi, ossia un gruppo di credenti di matrice mistica, che spesso sviluppavano prospettive eterodosse dell’Islam. In esse i sufi pregavano e vivevano, oltre ad ospitarvi spesso i pellegrini che venivano a fare loro visita, spinti dalla loro santità. La mancanza di tali strutture prelude quindi al fatto che il sultano volesse segnare una propria fedeltà all’ortodossia, accantonando idee che tuttavia rimasero profonde nell’identità ottomana, sia per la grande apertura dei turchi sia per la loro permanenza in forti corpi del governo, come i giannizzeri.

La ricchezza dell’architettura è esaltata anche dai decori interni, che si dipanano su tutte le superfici, con un misto tra parti dipinte o decorate a ceramiche e volumetriche mujarnas, affilate e geometriche. I decori si concentrano in particolare nella parte alta della cupola e nelle semicupole e in cima ai pilastri, per avere il suo culmine nel centro focale della moschea, ossia nel mihrab (la nicchia che indica la direzione della Mecca, ossia la qibla). Interessante è soprattutto il decoro della cupola, nella quale si manifesta un cambio decorativo compiuto in corso d’opera, con il passaggio da una prevalenza cromatica blu a uno rosso .

Le decorazioni riportano i versetti coranici più legati all’ortodossia musulmana, scelti dal giurista e teologo Ebusuud e realizzati da uno dei più importanti artisti e calligrafi ottomani, Hasan Celebi Karahisari, allievo dell’ancora più eminente Ahmad Karahisari. Tra di essi in particolare sono presenti, entro i tondi alla base della cupola, i nomi dei quattro primi califfi “ben guidati”, cui seguono però i nomi di Hasan e Huseyn, figli di Ali. Tale aggiunta, che potrebbe sembrare incongrua in questo ambiente formalmente osservante e per alcun motivo aperto verso il mondo sciita (più per motivazioni politiche che dottrinali) diviene in questo caso spiegabile con la spinta ecumenica che i sultani ottomani volevano manifestare all’interno del mondo musulmano, in particolar modo nell’area dell’odierno Iraq, allora contesa con i Safavidi di Persia, di confessione sciita.

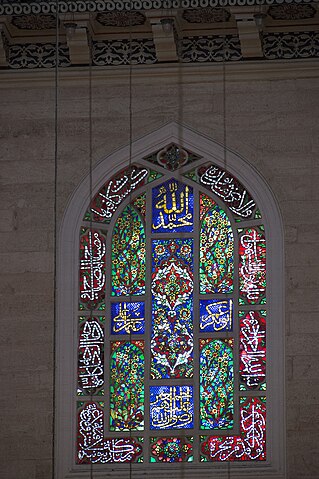

Vero centro dell’edificio è la qibla, segnalata anche strutturalmente attraverso la creazione di un cono di luce che, provenendo dai lati ricchi di finestre, identifica un percorso preferenziale tra l’ingresso e il mihrab. Esso si articola in una grande nicchia in marmo e una parete timpanata alta due piani e chiuda da un cono a muqarnas dorate. Attorno a essa si articolano una serie di pannelli bianche e azzurri, in forme circolari o poligonali realizzati nelle famose ceramiche di Izmik, l’antica Nicea. Il prospetto è poi completato da grandi vetrate che, al contrario delle altre nell’edificio, hanno carattere figurativo e policromo.

Il grande progetto di Sinan si concluse con la costruzione, nel giardino, dei mausolei destinati ad accogliere le spoglie di Solimano e della moglie Roxelana. Quello del Sultano, in linea con la tradizione imperiale, è di forma ottagonale ed è circondato da un portico e coperto da una cupola a doppio guscio, collocata alle spalle della qibla (ossia la direzione della città di La Mecca cui deve rivolgere il proprio viso il devoto musulmano quando sia impegnato nella preghiera). In esso riposano, oltre al Gran Signore, la figlia Mihrimah e due successori seicenteschi, l’omonimo Solimano II (r. 1687-1691) e Ahmed II (1691-1695). I colori preminenti sono il rosso dei marmi esteri e il blu delle ceramiche interne, presenti anche se in maniera localizzata. Più piccolo è invece quello dell’amata sposa e favorita, ma al contrario sfavillante di ceramiche lucide di Izmik, che rendono l’ambiente accogliente e sfarzoso.

Un grande monumento, capace di colpire l’immaginario degli uomini del suo tempo e quello dei contemporanei di oggi, come ben esemplifica la sua rappresentazione in un panorama di Costantinopoli realizzato nel 1559 da Melchior Lorichs, pittore e incisore danese al seguito dell’ambasciatore asburgico Ogier Ghiselin de Busbecq. Un successo, che favorì la nascita di una lunga tradizione di immagini a volo d’uccello della città, che rimase alla moschea anche nei secoli successivi, nonostante i diversi interventi di restauro, compiuti dopo l’incendio che la coinvolse nel 1660, a seguito del terremoto distruttivo del 1766 e come conseguenza di un secondo incendio durante la Prima Guerra Mondiale, quando il complesso divenne un deposito d’armi. Un monumento che ha segnato la sua epoca e che disegna, ancora oggi, l’immagine di coloro che lo hanno costruito, del suo costruttore Sinan, ma soprattutto di colui che diede forma al suo regno e al suo tempo e il cui ricordo risuona ancora oggi, Solimano il Magnifico.