Tra tutte le guerre combattute dagli Stati Uniti, quella che la giovane repubblica americana affrontò tra il 1812 e il 1815 con la ex madrepatria britannica è senza dubbio una delle meno conosciute ma non per questo una delle meno interessanti. Mentre per gli storici americani si trattò di un conflitto a sè stante, per la storiografia inglese esso rientrò nel più vasto quadro delle guerre napoleoniche.

Ecco che allora per capire i motivi che portarono Washington e Londra a imbracciare nuovamente le armi a meno di trent’anni dalla conclusione della Rivoluzione americana occorre esaminare con attenzione la situazione internazionale all’inizio del secondo decennio del XIX secolo. Nel 1812 Napoleone Bonaparte era l’indiscusso signore d’Europa. Alla vigilia della catastrofica campagna di Russia, che segnerà l’inizio della fine della parabola napoleonica, ormai quasi nessuna potenza osava ancora opporsi allo strapotere dell’Imperatore dei Francesi. Abbiamo detto “quasi nessuna” perchè la Gran Bretagna si ostinava a restare in armi contro Bonaparte, finanziando e appoggiando militarmente la guerriglia spagnola e portoghese contro le truppe napoleoniche d’occupazione e attuando un feroce blocco di tutti i porti francesi.

Impossibilitato a effettuare uno sbarco sull’isola di Gran Bretagna, Napoleone tentò allora a sua volta di “strangolare” economicamente l’odiata rivale mediante l’attuazione di un blocco continentale che prevedeva la totale chiusura di ogni porto europeo alle navi e alle merci inglesi, decretata il 21 novembre 1806. L’ininterrotta ostilità tra Francia e Regno Unito ovviamente finì col danneggiare gli interessi commerciali statunitensi, in quanto i mercanti americani rischiavano costantemente di vedersi sequestrare il carico da parte di una o dell’altra parte in lotta.

A esasperare i rapporti fra Londra e Washington vi era poi la pratica, del tutto arbitraria, da parte inglese di perquisire i vascelli statunitensi alla ricerca di possibili disertori che spesso tentavano di sottrarsi al servizio nella Royal Navy fuggendo al di là dell’Atlantico. Dal punto di vista inglese infatti un suddito britannico non avrebbe potuto in nessun caso perdere il proprio status, nemmeno trasferendosi all’estero e acquistando la cittadinanza del nuovo stato.

Pertanto si verificarono numerosi arruolamenti forzati di marinai americani di origine inglese, fatto che provocò numerosi episodi di violenza che non fecero che alimentare la tensione fra i due Paesi. Come se ciò non bastasse la Gran Bretagna fornì armi e fondi alle tribù indiane stanziate nei territori dell’Ovest di recente acquisizione da parte statunitense allo scopo di frenare l’afflusso di nuovi coloni.

Appurate le responsabilità della Gran Bretagna non si può comunque ignorare come nel contempo negli Stati Uniti fosse attivo un movimento d’opinione che premeva per l’annessione armata del Canada britannico che faceva leva sul risentimento nazionale nei confronti della ex madrepatria, mai del tutto sopito dai giorni gloriosi della guerra d’indipendenza. A spingere verso il conflitto aperto con l’impero inglese furono un gruppo di membri del Congresso noti col soprannome di “War Hakws” i “Falchi della guerra”. A votare contro il conflitto furono invece gli Stati del Connecticut, del Rhode Island e del Massachusetts, malgrado fossero i più colpiti dalla limitazione del commercio marittimo e dell’arruolamento forzato dei marinai.

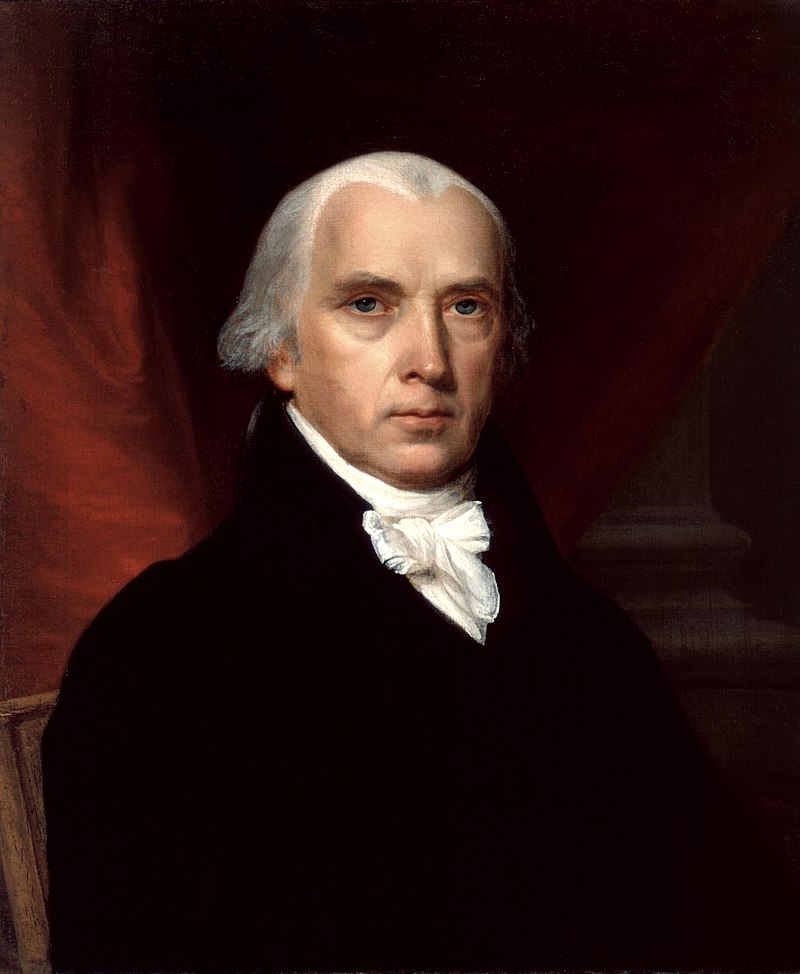

Così il 18 giugno 1812, sotto la presidenza di James Madison, gli Stati Uniti dichiararono infine guerra all’Inghilterra. Era la prima volta che il governo americano dichiarava guerra ad un Paese straniero. A causa del rudimentale sistema di comunicazioni dell’epoca – ricordiamo che il telegrafo non era stato ancora inventato – la notizia dell’inizio delle ostilità impiegò settimane a raggiungere Londra.

Il conflitto si articolò sostanzialmente su due fronti distinti vale a dire lungo la frontiera canadese e lungo la costa meridionale degli Stati Uniti. Un altro teatro di scontro fu quello navale dove fin da subito la superiorità della Royal Navy britannica si dimostrò schiacciante. Le navi americane quindi evitarono sistematicamente lo scontro aperto con le unità navali avversarie per concentrarsi su azioni corsare contro navi mercantili e singole navi da guerra mentre i britannici imposero un blocco navale e condussero ripetute incursioni anfibie lungo la costa orientale degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le forze di terra, all’inizio della guerra erano presenti in Canada ammontavano appena 5 mila soldati inglesi, a cui andavano sommati gli ausiliari arruolati tra le popolazioni native. Si trattava tuttavia di soldati professionisti bene addestrati e comandati da ufficiali di provata esperienza e capacità. Questi fattori aiutarono le forze di Sua Maestà a compensare almeno in parte la schiacciante inferiorità numerica rispetto al nemico americano. Gli Stati Uniti infatti disponevano – sia pure solo in teoria – di un esercito di 35 mila uomini, accanto al quale potevano essere levate milizie di volontari per proteggere le frontiere e le coste. Tuttavia all’inizio della guerra le truppe regolari rappresentavano solo un terzo della loro forza presunta (12 mila soldati) e soffrivano della mancanza di ufficiali competenti. Per quanto riguarda i miliziani, essi si rivelarono sovente indisciplinati senza contare che, come già accaduto ai tempi della guerra d’indipendenza, diverse unità si rifiutarono di prestare servizio al di fuori del proprio stato d’origine.

Data la superiorità numerica delle loro forze terrestri quindi gli americani decisero di puntare tutto su una rapida vittoria sul continente attraverso l’invasione del Canada che veniva giudicata una facile impresa, poco più di una passeggiata militare. L’attacco statunitense avrebbe dovuto svilupparsi lungo due direttrici: verso ovest, in direzione della regione dei Grandi Laghi, e verso nord, nell’attuale provincia del Quebec. Il progetto di una rapida offensiva tuttavia si infranse contro la lentezza della mobilitazione, causata anche dal rifiuto degli stati del New England – già contrari all’ingresso in guerra – di fornire volontari per l’imminente campagna.

Gli inglesi ebbero così tempo e modo di allestire un’adeguata linea di difesa e anzi di occupare alcuni forti americani posti lungo il confine, le cui guarnigioni, del tutto all’oscuro delle ostilità in atto, vennero colte di sorpresa e costrette ad arrendersi. Il 12 luglio il generale William Hull diede inizio all’invasione del territorio canadese che tuttavia in un fallimento totale. Duri ed esperti soldati di mestiere, le giubbe rosse britanniche ebbero facilmente ragione dei poco disciplinati e ancor meno addestrati miliziani americani, al punto che Hull fu costretto a ritirarsi già il 7 agosto e anzi di lì a poco Detroit capitolò di fronte alle forze britanniche (16 agosto).

Con il passare dei mesi la situazione delle truppe americane non migliorò. Le truppe del generale Van Rensealler, di ideali democratici, si rifiutarono di attraversare il Niagara e di combattere mentre una nuova avanzata statunitense verso Montreal si risolse in un nuovo fiasco. La musica iniziò a cambiare con l’arrivo del 1813: Detroit fu riconquistata del generale – e futuro Presidente – William Henry Harrison, e il commodoro Perry sconfisse un intero gruppo da battaglia navale sul lago Erie. Più a nord invece, sul fronte del basso Canada, le forze statunitensi incontrarono la forte resistenza delle truppe inglesi, a loro volta appoggiate dalla popolazione locale, in particolare i coloni francofoni, i quali temevano che il passaggio sotto il dominio americano avrebbe sradicato le loro radici cattoliche.

Con l’arrivo del 1814 la situazione generale volse decisamente a favore della Gran Bretagna. La sconfitta di Napoleone nella “battaglia delle nazioni” di Lipsia (16-19 ottobre 1813) e la sua successiva abdicazione (6 aprile 1814) consentirono al governo inglese di stornare una parte consistente delle proprie forze in direzione del teatro bellico nordamericano.

Notevolmente rafforzato, l’esercito inglese poté organizzare una nuova offensiva in direzione del territorio americano: il 24 agosto 1814 il maggior generale Robert Ross – veterano delle guerre napoleoniche – sbaragliò le raccogliticce truppe americane nella battaglia di Bladensburg, nel Maryland procedendo all’occupazione della città di Washington, che fu data alle fiamme. Nell’incendio andarono distrutti gran parte degli edifici pubblici, compresi la Casa Bianca e il Campidoglio.

A quel punto gli inglesi tentarono di conquistare la ricca città di Baltimora con un attacco congiunto per terra e per mare ma questa volta gli statunitensi ebbero ebbero il tempo di allestire delle difese adeguate e l’attacco condotto tra il 12 e il 15 settembre 1814 si risolse in un sanguinoso fallimento. Lo stesso Ross venne colpito a morte durante gli scontri. L’eroismo dei difensori di Baltimora è tuttora celebrato dall’inno nazionale americano, The Star-Spangled Banner, composto proprio in occasione della battaglia. La sconfitta di Baltimora dimostrò ancora una volta all’esercito inglese come le truppe americane non andassero assolutamente sottovalutate nonostante i successi già conseguiti.

La guerra intanto stava rapidamente volgendo al termine. Verso la fine del 1814 gli Stati Uniti erano ormai duramente provati dal blocco navale attuato dai britannici, i quali oltretutto non si fecero scrupolo di riesumare una pratica già utilizzata qualche decennio prima durante la guerra d’indipendenza ovvero usare gli schiavi afroamericani come una sorta di quinta colonna promettendo loro la libertà qualora avessero accettato di unirsi alle forze britanniche. È accertato che nel corso delle incursioni compiute dagli inglesi in territorio statunitense molti schiavi fuggirono dalle piantagioni cogliendo un’occasione unica per conquistare la libertà. Circa 2.400 schiavi fuggiti e le loro famiglie furono trasportati dalla Royal Navy alle Bermuda e in Canada, nelle province della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick. Si trattò del maggior episodio di emancipazione degli afroamericani prima della guerra civile americana.

Pertanto, al fine di scongiurare la rovina della loro economia, gli USA si risolsero a chiedere la pace al governo inglese, che fu accolta senza problemi. Il Primo Ministro britannico Lord Liverpool, consapevole della crescente opposizione alla tassazione per finanziare la guerra e delle richieste dei mercanti di Liverpool e Bristol per la riapertura del commercio con l’America accettò quindi di intavolare negoziati per cercare via d’uscita da questo conflitto sempre più costoso e sempre più inutile.

Fu così che la vigilia di Natale del 1814 a Gand – nell’attuale Belgio – i plenipotenziari inglesi e americani firmarono il trattato che pose fine alle ostilità. Esso ripristinò i confini esistenti prima della guerra e portò al rilascio di tutti i prigionieri. Tuttavia ancora una volta a causa delle difficoltà nella comunicazione delle notizie non tutte le unità presenti sul terreno vennero prontamente informate della fine delle ostilità tanto l’8 gennaio 1815 a New Orleans venne combattuta l’ultima battaglia della guerra anglo-americana. La vittoria arrise alle forze americane guidate dal generale e futuro presidente Andrew Jackson, a cui si contrapponevano i britannici del generale Edward Pakenham, cugino del Duca di Wellington, che avevano occupato la cittadina. Nonostante i quasi 1.500 caduti la battaglia di New Orleans passò così alla Storia come la “battaglia inutile”.

Questa guerra, senza un chiaro vincitore, costò agli Stati Uniti circa 20 mila caduti (tra deceduti in battaglia e morti per malattia), 4.505 feriti, 278 prigionieri e 1.408 navi catturate o distrutte. La Gran Bretagna lamentò 4.481 caduti, 3.679 feriti, circa 1.150 navi catturate.

Di lì a qualche anno, nel 1818, Gran Bretagna e Stati Uniti si accordarono per riconoscere il 49° parallelo quale linea di confine fra USA e Canada, che divenne la prima frontiera smilitarizzata al mondo. La guerra anglo-americana si concluse pertanto con un nulla di fatto ma nonostante ciò contribuì a rafforzare lo spirito patriottico della giovane democrazia statunitense. Fu proprio durante questo conflitto che nacque uno dei simboli degli Stati Uniti, lo Zio Sam. La tradizione vuole che le origini di questo personaggio, sovente raffigurato con un vestiario che richiama alla bandiera a stelle e strisce, risalga ai soldati in servizio a New York durante la guerra del 1812, i quali ricevevano barili contenenti carne salata marchiate con le iniziali U.S. (United States): essi collegarono, invece, scherzosamente le iniziali con quelle del fornitore di carne delle truppe, Samuel Wilson, da loro chiamato Uncle Sam.