Napoleone lo collocò tra i più grandi condottieri della storia, accanto ad Alessandro e a Giulio Cesare. Eppure nonostante le indubbie qualità militari, il Principe Eugenio di Savoia-Sassoins è decisamente meno famoso dei suoi illustri colleghi.

Appartenente ad un ramo cadetto della dinastia sabauda e imparentato con i futuri sovrani d’Italia, Eugenio nacque il 18 ottobre 1663 a Parigi, quintogenito di una numerosa nidiata di cinque fratelli e tre sorelle. Il suo quasi omonimo padre, Eugenio Maurizio, era figlio del Principe di Carignano Tommaso Francesco nonché nipote del Duca Carlo Emanuele I di Savoia. Dalla madre – la nonna del nostro Eugenio – Maria di Borbone, aveva ereditato il titolo di Conte di Soissons, dando così inizio alla stirpe dei Savoia-Soissons. La madre di Eugenio, Olimpia Mancini, era la seconda di cinque sorelle note alla corte di Luigi XIV con l’appellativo di Mazarinettes, dal loro famoso zio materno, il cardinale abruzzese Giulio Mazzarino, tutore del Re Sole e suo Primo Ministro.

I primi anni di vita per Eugenio furono tutt’altro che felici. Nel 1673 perse il padre, stroncato da una febbre a soli quarant’anni nel corso di una campagna militare in Germania. Sua madre d’altro canto preferiva organizzare divertimenti per il Re a Versailles e comunque, una volta implicata nel cosiddetto affaire des poisons, nel 1680 fuggì a Bruxelles in esilio volontario per sfuggire ad un sicuro processo ed ad un’altrettanto certa condanna. Furono insomma anni dettati dal rigore e dalla carenza d’affetto, che determinarono il carattere del futuro condottiero, freddo e sicuro a un tempo.

Eugenio in quanto figlio cadetto venne destinato alla carriera ecclesiastica ricevendo a soli quindici anni la tonsura ma il ragazzo fu fin dall’inizio decisamente più orientato verso la vita militare tanto che, non ancora ventenne, chiese al Re Sole di assegnargli un comando nell’esercito francese, nel quale il suo defunto padre aveva servito egregiamente come generale. Luigi XIV tuttavia rifiutò la domanda di ammissione del giovane Savoia probabilmente a causa del coinvolgimento della madre nella congiura dei veleni. Fu così che Eugenio, per nulla intenzionato a rinunciare alle proprie ambizioni, nel 1683 fuggì da Parigi alla volta di Vienna, deciso a mettersi al servizio dell’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo, presso il quale già aveva militato il fratello maggiore Luigi Giulio, comandante di un reggimento di dragoni, che, ferito combattendo contro i turchi a Petronell, era deceduto qualche giorno prima a seguito delle ferite riportate.

Leopoldo, allora in guerra con gli ottomani, accolse subito Eugenio, che venne nominato aiutante di campo di Carlo V di Lorena, cognato dello stesso Imperatore. In questa veste Eugenio partecipò ventenne alla liberazione di Vienna dall’assedio dell’esercito ottomano del gran visir Kara Mustafà. Si distinse quindi in alcune battaglie minori durante l’inseguimento dell’esercito turco in ritirata verso l’Ungheria. Si rivelò così sul campo il valore di questo giovanissimo aristocratico che combatteva sempre in prima linea spronando i suoi soldati. Al termine di quello stesso anno fu nominato colonnello e ricevette il comando di un reggimento di dragoni imperiali. Questi tuttavia non furono che gli esordi della sua brillante carriera. Negli anni immediatamente successivi alla vittoria conseguita sotto le mura di Vienna l’esercito imperiale avviò infatti una vera e propria controffensiva ai danni dell’esercito ottomano che ebbe come risultato la liberazione dell’Ungheria.

Il 12 agosto 1687 le forze asburgiche riportarono una schiacciante vittoria alla battaglia di Mohacs, nella stessa pianura in cui 161 anni prima il Sultano Solimano il Magnifico aveva sbaragliato le forze magiare mettendo fine all’indipendenza del Regno d’Ungheria. Come ricompensa per avere guidato il contrattacco decisivo Eugenio fu incaricato di riportare a Vienna la notizia della vittoria e una volta giunto nella capitale imperiale dopo una cavalcata di tre giorni ricevette la la nomina a cavaliere dell’Ordine del Toson d’Oro e la promozione a tenente generale. In questa veste l’anno successivo prese parte all’assedio di Belgrado ma non poté partecipare all’assalto finale a causa di una ferita ad una gamba causata da una palla di moschetto.

A quel punto però, approfittando del fatto che il grosso delle forze imperiali fosse schierato nel Balcani, Luigi XIV ordinò al proprio esercito di varcare il Reno e di entrare in Germania. Fu l’inizio della cosiddetta guerra della Lega di Augusta che vide una vasta coalizione di potenze – Impero, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Spagna, Province Unite e Ducato di Savoia – unite nel tentativo di porre fine una volta per tutte alle velleità espansionistiche del Re Sole.

Eugenio operò dapprima in Renania e poi nel Nord Italia, assieme al cugino, il Duca di Savoia Vittorio Amedeo II, restando suo malgrado coinvolto nelle sconfitte subite presso l’abbazia di Staffarda e Orbassano, vicino a Torino, ma condusse delle ottime operazioni contro Susa e altre fortezze piemontesi occupate dai francesi, finché Vittorio Amedeo II stipulò con la Francia una pace separata a fine agosto 1696, che precedette di un anno la fine delle ostilità. La prima impresa di rilievo tuttavia Eugenio la condusse nel 1697, quando peraltro ottenne il suo primo comando autonomo. L’11 settembre grazie ad un’abile e spregiudicata azione strategica, Eugenio sorprese presso Zenta – nell’attuale Serbia – un’armata ottomana di 150 mila uomini impegnata nell’attraversamento del fiume Tibisco su un ponte di barche mettendola in rotta dopo averle inflitto oltre 20 mila perdite. Le forze imperiali invece ebbero appena 28 ufficiali e 401 soldati uccisi e poco più di 1.000 feriti. Eugenio proseguì la sua marcia occupando Sarajevo e obbligando il Sultano Mustafa II a intavolare negoziati di pace. Il 26 gennaio 1699 venne firmato il trattato di Carlowitz, con il quale l’Austria ottenne tutta l’Ungheria, la Transilvania, la Croazia e la Slavonia.

Di lì a un anno la morte dell’ultimo sovrano asburgico di Spagna, Carlo II, condusse allo scoppio della guerra di successione che vide contrapporsi la Francia di Luigi XIV, intento ad affermare i diritti successori di suo nipote Filippo di Borbone – pronipote nonchè erede designato del defunto Carlo II – e l’Austria degli Asburgo, che candidò l’arciduca Carlo, figlio minore dell’Imperatore Leopoldo.

Eugenio venne allora inviato in Italia con l’ordine di occupare la Lombardia. Nella pianura padana il Savoia si scontrò con l’esercito francese del Maresciallo di Francia Nicolas de Catinat, sconfiggendolo a Carpi d’Adige – dove durante una carica rimase ferito ad un ginocchio – ed a Chiari. Nominato nel 1703 presidente del Consiglio aulico di guerra, gli venne affidata la direzione e l’amministrazione dell’intero esercito imperiale.

Poi nel 1704 fu inviato in Germania dove cooperò con il Duca di Malborough John Churchill – l’antenato del futuro Premier britannico Winston – assieme al quale colse un’importante vittoria contro i franco-bavaresi a Blenheim, sul Danubio.

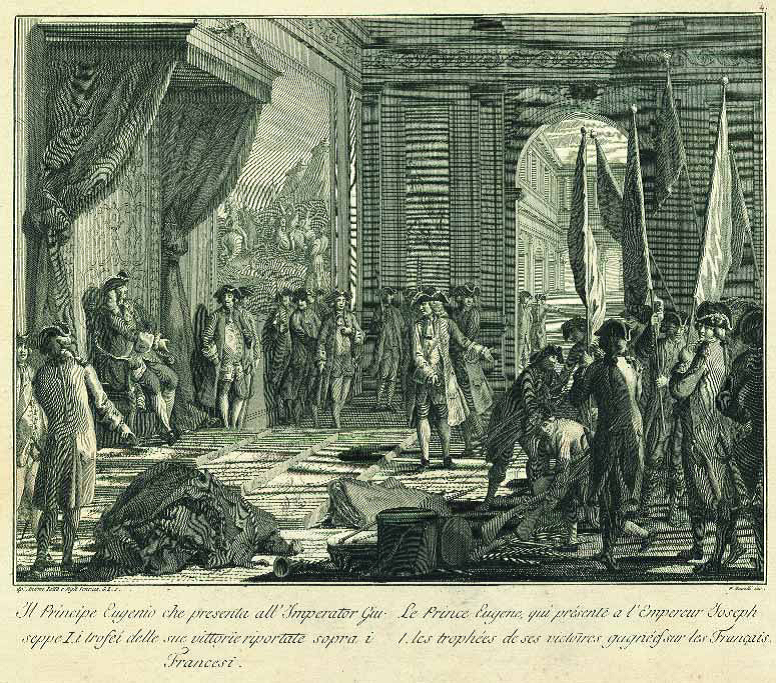

Stabilizzato il fronte tedesco, nel 1705 Eugenio scese nuovamente in Italia allo scopo di sostenere il cugino Vittorio Amedeo II. La “Volpe savoiarda” aveva infatti cambiato schieramento tradendo l’alleato francese e passando al campo imperiale. Il piemonte sabaudo venne allora invaso da un esercito francese forte di 44 mila soldati comandato dal Duca de la Feuillade, Maresciallo di Francia, che strinse d’assedio Torino a partire dal 14 maggio 1706. Eugenio, inizialmente sconfitto – e ferito- a Cassano d’Adda il 16 agosto 1705, si rifece l’anno successivo liberando la capitale sabauda dopo ben 117 giorni d’assedio, il 7 settembre 1706. Per i suoi meriti nel febbraio 1707 Eugenio ricevette dal nuovo Imperatore Giuseppe I – figlio di Leopoldo – la nomina a Feldmaresciallo dell’Impero.

La guerra di successione conobbe una svolta allorché, spirato improvvisamente senza eredi Giuseppe I, suo fratello minore Carlo, già candidato al trono spagnolo, gli succedette col nome di Carlo VI sul trono imperiale. A quel punto gli alleati dell’Austria – Inghilterra, Province Unite, Portogallo e Ducato di Savoia – di fronte al pericolo di una rinascita di un blocco egemonico ispano-imperiale simile a quello che aveva dominato l’Europa ai tempi di Carlo V, preferirono intavolare trattative di pace con la Francia del Re Sole firmando nel 1713 il trattato di Utrecht. Seguì nel 1714 il trattato di Rastatt tra Austria e Francia, concluso proprio da Eugenio. Gli Asburgo ottennero così i ducati di Milano e Mantova in Lombardia, il Regno di Napoli, la Sardegna – poi scambiata con la Sicilia, assegnata ai Savoia – e gli ex Paesi Bassi spagnoli (corrispondenti all’attuale Belgio). L’Austria divenne così la potenza egemone in Italia, un ruolo che, fatta salva la parentesi napoleonica, avrebbe conservato sino al Risorgimento.

Dopo la guerra Eugenio di Savoia, la cui fama di comandante era ormai alle stelle, venne nominato dapprima Governatore di Milano e poi, dal 1716 al 1724, dei Paesi Bassi. Negli stessi anni tornò a confrontarsi con i suoi antichi avversari ottomani. Nel 1714 infatti il Sultano Ahmed III, intenzionato a riconquistare il Peloponneso, dichiarò guerra alla Serenissima, ma a quel punto Carlo VI decise di intervenire a sua volta in appoggio ai veneziani, dichiarando a sua volta guerra alla Sublime Porta. L’esercito imperiale, comandato ancora una volta da Eugenio, riuscì a imporsi rapidamente conquistando Belgrado (16 agosto 1717) al termine di un breve assedio. Il 21 luglio 1718 venne firmata la pace di Passarowitz, con la quale l’Austria ottenne a spese dell’Impero ottomano le regioni del Banato e della Voivodina, oltre alla Valacchia. L’Impero raggiunse così, grazie ad Eugenio di Savoia, la sua massima espansione.

Heldenplatz di Vienna.

Negli ultimi anni Eugenio di Savoia svolse diversi incarichi diplomatici per conto del suo imperatore con il quale tuttavia i rapporti furono sempre abbastanza tesi. A tal proposito si riporta una frase dello stesso Eugenio che è indicativa del suo rapporto con i tre sovrani da lui serviti “Leopoldo I fu mio padre, Giuseppe I fu mio fratello ma Carlo VI è il mio padrone”. In ogni caso Eugenio ebbe ancora modo di dare prova della sua perizia come comandante sul campo allo scoppio della guerra di successione polacca nel 1733. Combatté la sua ultima battaglia nel 1734, a settant’anni suonati.

Il vecchio guerriero si spense nel sonno la notte del 21 aprile 1736, a quasi settantatré anni. Pochi mesi prima aveva assistito alle nozze tra la figlia ed erede del suo signore Carlo, Maria Teresa, con Francesco Stefano di Lorena, nipote del suo antico compagno d’armi e futuro Imperatore.

I funerali viennesi, su richiesta della famiglia imperiale asburgica, vennero celebrati con gli onori di stato e la partecipazione di tutte le cancellerie europee, equiparandolo di fatto ai familiari dell’Imperatore. Carlo VI vi presenziò di persona e definì la sua dipartita una grave perdita per l’Impero. Anche i suoi parenti Savoia, memori del grande aiuto avuto da Eugenio durante l’assedio francese di Torino, tributarono solenni onori all’illustre membro della loro casata. Il corpo del condottiero fu tumulato nella cattedrale viennese di Santo Stefano mentre il suo cuore, per volere dei Savoia, nella cripta della Basilica di Superga. Riguardo appunto al cuore, c’è tuttora un mistero, in quanto si ritiene che sia stato riportato a Vienna, o addirittura che non sia mai stato portato via dall’Austria.

Bibliografia:

- Andrea Frediani, I grandi condottieri che hanno cambiato la Storia

- Franz Herre, Eugenio di Savoia – Il condottiero, lo statista, l’uomo

- Wolfgang Oppenheimer, Eugenio di Savoia